「家に食材はあるのに、何を作っていいかわからない」「レシピを見ないと料理ができない」そんなふうに感じたことはありませんか?

実は、「あるものでパッと作れる人」に特別なセンスがあるわけではありません。元家政婦の筆者も、気づいたら自然とそうなっていました。そのコツは、考え方と味のパターン、そして買い物の仕方にあります。

「何を作ろう?」ではなく「何がある?」から考える

多くの人は「今夜は○○を作ろう」と、メニュー名から考える傾向があります。でも、あるもので料理ができる人は逆。材料から逆算して考えます。

たとえば、

- 豚肉がある → 炒め物にしようかな

- じゃがいもと人参がある → 煮物かスープにしよう

- 卵がある → 何かに足してボリュームを出す

このように、「食べられる組み合わせ」と「加熱方法」で考えるのがコツ。冷蔵庫を「食材の在庫置き場」ではなく「使える材料のある場所」として見ると、料理の発想が自然に広がります。

メニューから考えると「材料が足りない」ことばかりに目がいきますが、材料から考えれば「これで十分」が見えてきます。

「足りない」ではなく「ある」に目を向けることが、料理上手への第一歩ですよ。

味付けは「鉄板の型」を持っておく

料理でいちばん迷うのは味付け。ここが安定すれば、ほとんどの料理はおいしくなります。

最初は、めんつゆや焼き肉のタレなどの市販調味料に頼ってOK。味が決まれば失敗が減り、「自分でもできた!」という自信になります。

慣れてきたら、自分の中に「鉄板の味」を持っておくと便利です。

🍯筆者のおすすめ「はちみつ+調味料」の黄金比

以前、料理研究家・奥園寿子さんが紹介していたはちみつと醤油、はちみつと味噌を同量で混ぜるという方法を見て、目からウロコでした。

- はちみつ+醤油:鶏の照り焼きや豚の生姜焼きに。

- はちみつ+味噌:豚肉とキャベツの味噌炒め、なすや厚揚げにも◎

- はちみつ+味噌+豆板醤:ピリ辛みそ炒めに。赤味噌を使うとコクが出ます。

分量は2人分で、だいたい大さじ1ずつ。炒めた材料に最後に加えるだけで、甘辛くて子どもにも人気の味になります。

味付けが決まらないときは、「とりあえずこの組み合わせ」でOK。悩む時間が減ると、料理が一気にラクになりますよ。

「いつもの料理」を材料違いで作る

料理が得意な人は、新しいレシピを増やしているわけではありません。

いつもの料理の材料を変えているだけです。

たとえば、肉じゃがのじゃがいもを――

- 里芋に変える

- れんこんに変える

- こんにゃくを足してボリュームアップ

味付けは同じでも、食材を変えるだけで新鮮な一品になります。慣れてきたら、炒めものの野菜を日替わりで変えるだけでもOK。

「この味付けでこの素材もいけるかな?」という感覚が身につくと、料理の幅が自然に広がります。

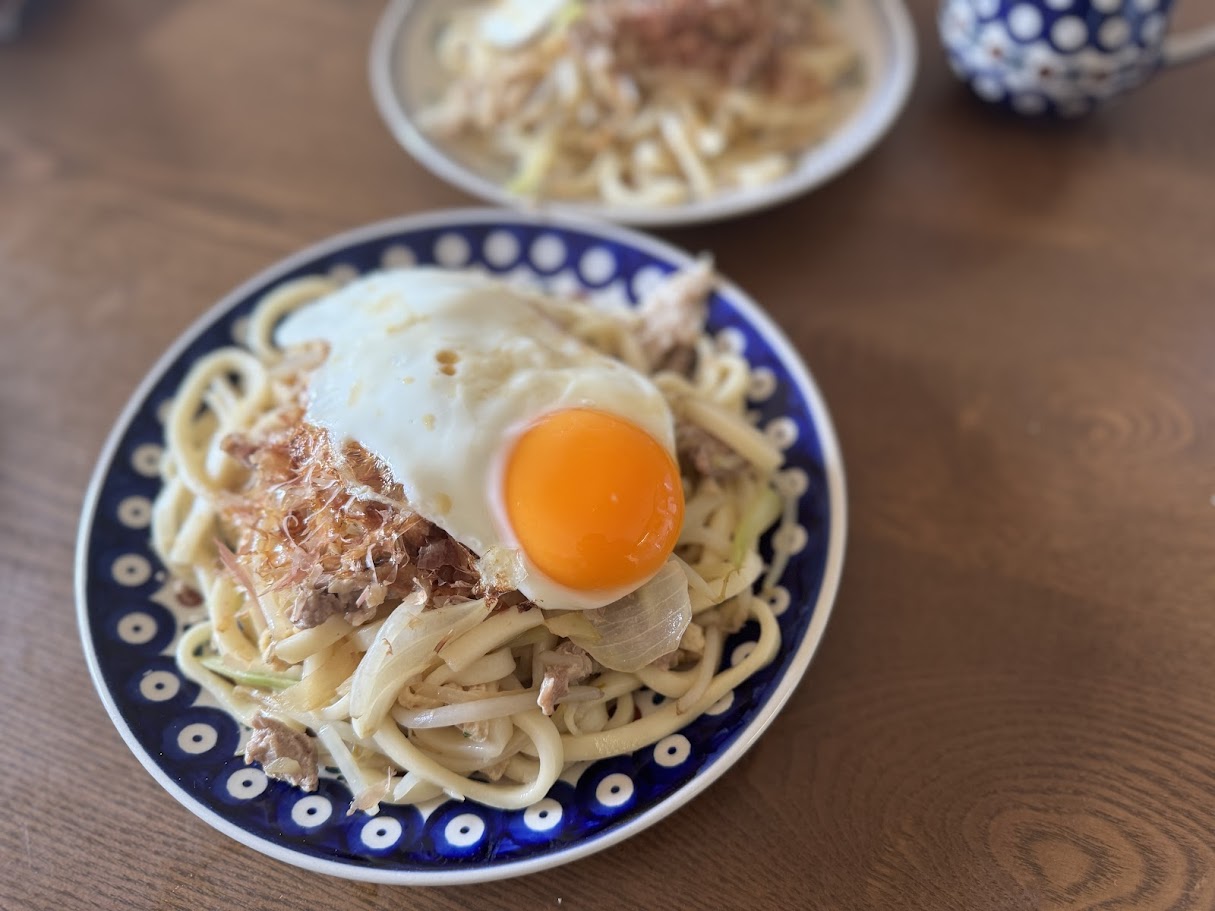

「題名のない料理」でいい

「これは何料理?」「名前がつかないと不安」という声をよく聞きます。でも、料理は名前をつけるために作るものではありません。

「あるもので作る」というのは、題名のない料理を楽しむことでもあるのです。

たとえば、

- 「豚肉ともやしとにんじんを炒めて、焼き肉のタレで味付けしたもの」

- 「冷蔵庫の残り野菜と卵を炒めて、中華だしで整えたもの」

これらには名前がなくても立派な料理。食べる人が「おいしい」と感じれば、それが正解です。名前がないからこそ、自由に作っていい。それが、「あるもので料理する力」を育てるいちばんの近道です。

「買い方」を変えると料理が変わる

「あるもので作る力」は、実は買い物の段階から始まっています。あるもので料理できる人は、スーパーでも「何を作ろう」ではなく、「何にでも使える食材」を選んでいます。

たとえば、

- 肉なら豚こま・鶏むね・ひき肉など汎用性の高いものを常備

- 野菜ならキャベツ・もやし・にんじん・きのこ類をローテーション

「特定のメニューにしか使えない食材」を減らし、「どんな料理にも使える素材」を選ぶことがポイントです。結果的に、冷蔵庫が整い、買いすぎ・使い残しも減ります。

買い物の時点で「あるもので回せる冷蔵庫」をつくっておくと、日々のごはんづくりが格段にラクになります。

5. まとめ:料理は「買い物と味付けの仕組み化」

料理が得意な人は、センスよりも仕組みを持っています。買い物で「何にでも使える食材」を選び、

家では「材料から考えて」「味付けを型で決める」。この2つの流れが整うだけで、「あるものでパッと作れる人」に近づきます。

そして、名前がなくても立派な料理。「あるもので作る」は、忙しい毎日の中でできる最高の家事スキルです。完璧よりも、自由に・おいしく・気楽に。「題名のない料理」を楽しんでいきましょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37e14841.edb9b1a6.37e14842.9065d8fd/?me_id=1261122&item_id=10209132&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F015%2F4939298110015.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント